決算書は過去と比べることに意味がある

決算書を一期分だけみても、会社の状況の変化は浮かび上がってきません。過去四期分の数字を比較することが非常に大切なのです。これは自分の体について調べるときと同じです。体脂肪率がこれだけあるから肥満気味だといわれたりしますが、人によって適性体脂肪率は違うものです。数字の変化を知ることで、はじめて今の状況がわかるのです。

決算書を一期分だけみても、会社の状況の変化は浮かび上がってきません。過去四期分の数字を比較することが非常に大切なのです。これは自分の体について調べるときと同じです。体脂肪率がこれだけあるから肥満気味だといわれたりしますが、人によって適性体脂肪率は違うものです。数字の変化を知ることで、はじめて今の状況がわかるのです。

会社の経営状況はすべて勘定科目に表れるので、まずは、社長が決算書をみる習慣を身につけることです。

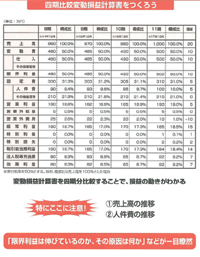

決算書をみるポイントは2つあり、ひとつ日は収益性で、2つ日は成長性になります。したがって、単年度の決算書だけを眺めていても、答えはみつかりません。そこで過去の決算書を並べるわけですが、左の図のように、構成比や増減をみることによって、今の会社の健康状態がみえてくるのです。

増減の原因を必ず究明する

特に重要なのが、損益計算書の年次比較です。経営計画を立てる上で、まずはこれらを参考にするからです。ここで使っているのは、一般的な損益計算書を加工した「変動損益計算書」です。これを図式化すると115ページにある「ストラック図表」になります。この計算書で「構成比」をみると、売上高に対して変動費(売上原価)の占める割合である変動比率や、限界利益が占める比率である限界利益率がすぐにわかります。

まずチェックすべきは、売上高の増減です。減っている場合は現行商品の力が落ちてきているわけですから、その理由を探ります。新たな付加価値をつけるか、新規商品開発にかかる必要があるとすれば、そのための費用も捻出しなければなりません。

売上総利益は、通常は売上の変化に伴って増減します。ただ仕入の仕方を工夫することによって、売上が横ばい、もしくはマイナスでも売上総利益を増やすことはできます。

売上高や売上総利益が増えているのに、経常利益が横ばい、ないし下降だったら、固定費が増えていることになります。

設備投資などの戦略的な先行投資をした結果、減価償却費が増えたり、人件費や開発費が増えたりしたのであればいいのですが、ほかに問題があるようなら、その原因を究明しなければなりません。